Mit dem globalen Ziel, zwischen 2050 und 2100 Klimaneutralität zu erreichen, stehen alle Staaten vor enormen Herausforderungen. Dazu gehören die Umgestaltung der Energiesysteme, die Anpassung wirtschaftlicher Modelle und die Veränderung von Lebensstilen. Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Sie strebt an, der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden. Zudem will sie bis 2030 die Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 senken – jenem Jahr, in dem die EU ihren Emissionshöchststand erreichte. China hat angekündigt, Klimaneutralität vor 2060 zu erreichen. Zugleich hat es zugesagt, dass seine Kohlendioxidemissionen vor 2030 ihren Höchststand erreichen. Damit wird ein früherer Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität gesetzt. „Carbon“-Reduktionslösungen sind längst nicht mehr nur Thema für Wissenschaft und Politik – sie betreffen heute Fachleute aus allen Branchen.

Was bedeutet Klimaneutralität?

Klimaneutralität bedeutet, Kohlenstoffemissionen mit der Aufnahme von Kohlenstoff in natürliche oder technologische Senken auszugleichen. Dies erfordert entweder eine direkte Reduktion der Emissionen oder deren Ausgleich durch Kompensationen an anderer Stelle. Zu den Methoden gehören der Einsatz erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz oder die Kohlenstoffsequestrierung. Natürliche Senken – Wälder, Böden und Ozeane – bleiben dabei die wirksamsten Speicher, da künstliche Technologien bislang nicht in ausreichendem Maßstab verfügbar sind.

Warum sind Gebäude entscheidend?

Was also haben Gebäude mit Klimaneutralität zu tun? Eine ganze Menge. Weltweit sind Gebäude für rund 40 % des Energieverbrauchs und etwa 30 % der CO₂-Emissionen verantwortlich. Sie gehören damit zu den größten Einzelverursachern des Klimawandels.

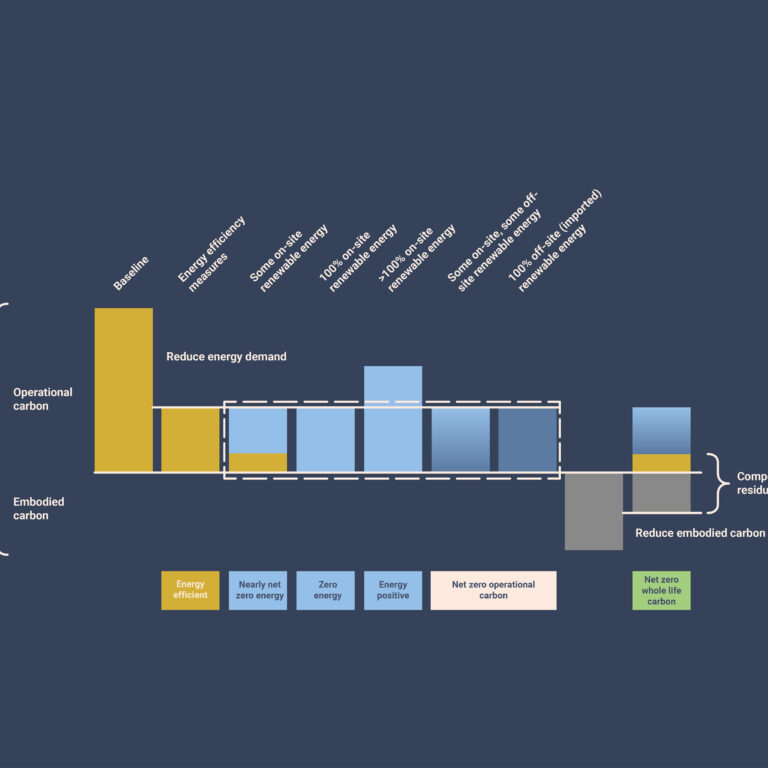

Diese Auswirkungen zeigen sich in zwei Formen:

- Verkörperter Kohlenstoff (Embodied Carbon): die Emissionen, die bei der Herstellung und dem Transport von Materialien wie Beton, Stahl und Glas entstehen. Diese Emissionen sind bereits „eingeschlossen“, noch bevor ein Gebäude genutzt wird.

- Betrieblicher Kohlenstoff (Operational Carbon): die Energie, die für Heizung, Kühlung, Beleuchtung und den Betrieb von Gebäuden über deren gesamte Lebensdauer hinweg benötigt wird.

Da Gebäude langlebige Vermögenswerte sind, prägen die heute getroffenen Entscheidungen die Emissionen über Jahrzehnte hinweg. Ein Bauwerk, das 2025 geplant und errichtet wird, könnte noch im nächsten Jahrhundert bestehen. Es wird Energie verbrauchen und den CO₂-Fußabdruck der Stadt beeinflussen. Gleichzeitig bedeutet dies, dass Gebäude eine große Chance darstellen: Durch effiziente Planung, die Integration erneuerbarer Energien und den Einsatz nachhaltiger Materialien lassen sich ihre Emissionen drastisch reduzieren.

Der Großteil unseres Gebäudebestands existiert bereits – und gerade in diesen Gebäuden liegt das größte Potenzial. Sanierungs- und Erneuerungsprojekte sind keine Nebengeschichte, sondern die treibende Kraft einer nachhaltigen Zukunft.