Der unausgesprochene Wandel in der architektonischen Autorität

Die Architekturwelt entwickelt sich schneller als je zuvor – Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation verändern unsere Art zu entwerfen und zu bauen. Doch mit diesem rasanten Fortschritt bahnt sich eine stille Krise in der Architektur an: Sind Architekt:innen noch die wahren Gestalter oder sind wir zu Anhängern von Bauvorgaben und digitalen Werkzeugen geworden?

Wir erleben einen unausgesprochenen Krieg zwischen Digitalisierung und Ausführung. Es ist ein Wettbewerb zwischen Architekt:innen und Bauleuten darum, wer ein Gebäude wirklich zuerst errichtet – die Architekt:innen in der digitalen Welt oder die Bauleute im physischen Raum. Da jedes Projekt inzwischen zweimal existiert – einmal als hyperdetaillierter digitaler Zwilling und einmal in der realen Welt – finden wir uns in einem Paradoxon wieder. Wir sind hin- und hergerissen zwischen dem Streben nach Perfektion im virtuellen Reich und den Zwängen der physischen Ausführung. Die Frage ist nicht mehr, ob Architekt:innen Gebäude formen. Vielmehr geht es darum, ob Gebäude zunehmend von den Werkzeugen geformt werden, die wir verwenden.

Die Dominanz softwaregesteuerten Designs wirft die beunruhigende Möglichkeit auf, dass Architekt:innen sich zurückziehen. Sie könnten die Kontrolle an die in digitalen Prozessen eingebetteten Parameter und Beschränkungen abgeben. Unterdessen drängt sich der Bau, statt einer Gestaltungsvision zu folgen, als die wahre treibende Kraft hinter der architektonischen Form in den Vordergrund.

Die Grenze zwischen Entwerfer:innen und Bauenden verschwimmt

Vielleicht liegt das Problem nicht darin, wer die Rolle des Architekten oder des Bauherrn innehat. Vielmehr geht es darum, ob die grundlegenden Funktionen des Entwerfens und Bauens im Gleichgewicht bleiben. Heute verwischen sich diese Funktionen, absorbieren und definieren neu – nicht unbedingt von den Personen oder Büros, die diese Titel tragen, sondern durch die Kräfte, die die Branche prägen. Diese Transformation steht im Zentrum der stillen Krise in der Architektur. Ein Bauleiter, der digitale Werkzeuge nutzt, kann unabsichtlich zum Designer werden. Gleichzeitig kann ein Architekt, der sich den Bauvorschriften unterordnet, zum reinen Techniker werden. Die stille Krise in der Architektur dreht sich nicht um die Namen, die wir vergeben. Vielmehr geht es um die Verantwortung, die wir übernehmen.

Architekt:innen entwarfen einst mit einem tiefen Bewusstsein für die Fähigkeiten der Baumeister. Sie arbeiteten eng zusammen statt im Wettbewerb.

Architektur ist eine Kunst, die sich in gestalteten Raum verwandelt und die Umgebungen formt, die wir bewohnen. Doch Kunst ohne Transformation bleibt eine Idee. Sie wird nicht zu Gebäuden, Landschaften oder Infrastruktur, wenn sie niemand ausführt. Wird die Ausführung zum alleinigen Schwerpunkt, wird Architektur zu reiner technischer Problemlösung. Sie verliert ihren wesentlichen künstlerischen und kulturellen Sinn.

Ohne Emotion, ohne Erzählung und ohne intellektuelle Grundlage hört Architektur auf, Architektur zu sein. Und wenn die Architektur ihre Integrität verliert, verlieren wir Menschen etwas viel Größeres – Kultur, Identität, Kreativität, Inspiration und genau jene Herausforderungen, die uns antreiben. Architektur ist von Natur aus menschlich. Sie existiert nicht für Roboter oder Maschinen. Sie ist ein Konstrukt, das uns dient und die Art und Weise prägt, wie wir leben, uns bewegen und die Welt erleben. Wir müssen Architekt:innen oder Bauende nicht als Individuen schützen. Aber wir müssen die Architektur selbst verteidigen. Versäumen wir dies, riskieren wir, ihren Zweck zu untergraben.

Architektur unter Druck: Wer führt den Prozess?

Heute prägen Bau- und Ressourcenverfügbarkeit die Entscheidungsfindung in der Gestaltung mehr denn je. Die Frage ist nicht mehr, warum etwas wie geplant gebaut werden sollte, sondern ob es überhaupt gebaut werden kann. Die Diskussion hat sich verschoben – wir streiten nicht mehr über die Integrität eines Entwurfs, sondern darüber, ob die Ressourcen seine Verwirklichung zulassen. Während Architekt:innen im expandierenden digitalen Raum gefangen bleiben, schreitet der Bau in der Realität voran – eines der deutlichsten Symptome der stillen Krise in der Architektur. Baufirmen bringen Projekte zum Abschluss, bevor Architekt:innen ihre virtuellen Entwürfe überhaupt fertiggestellt haben. Diese Umkehrung wirft eine beunruhigende Frage auf: Wer führt den Prozess? Haben wir schlicht akzeptiert, dass Architektur als Baukunst nicht mehr dieselbe Relevanz besitzt?

Überall treten Paradoxien auf. Das Problem der doppelten Realität ist zu einem definierenden Thema der stillen Krise in der Architektur geworden – was ist das wahre Gebäude, das im digitalen Zwilling oder das in der physischen Realität? Und stimmen sie jemals wirklich überein? Bei Großprojekten wird die Lücke zwischen beiden immer größer. Einerseits nutzen Behörden, Entwickler und Facility Manager digitale Zwillinge, um vorausschauende Wartung, langfristige Planung und Effizienz zu ermöglichen. Andererseits erfordert die digitale Existenz des Gebäudes gleichzeitig Wartung, Erweiterung und ständige Überwachung.

Diese Verschiebung legt mehr Verantwortung auf Architekt:innen, Bauende und Eigentümer – oft ohne klares Verständnis dafür, was diese neue Rolle mit sich bringt. Viele Architekt:innen kämpfen damit, den Anforderungen eines Berufsstandes gerecht zu werden, der sich schneller entwickelt, als seine Praktizierenden sich anpassen können. Und wenn Erwartungen die Machbarkeit überholen, gibt es nur eine natürliche Folge – ein Qualitätsverlust.

Die Automatisierungsfalle: Entwerfen wir für Maschinen?

Die Reaktion auf diese Überlastung ist vorhersehbar: Automatisierung, Algorithmen und KI-gesteuerte Entwurfsprozesse überbrücken die Lücke mehr denn je. Doch damit beschleunigen sie auch die stille Krise in der Architektur, denn die Kontrolle verlagert sich von Architekt:innen auf Computer.

Diese Verschiebung ist überall sichtbar. Bauunternehmen optimieren die Effizienz, indem sie modulare Systeme standardisieren, und zwingen Architekt:innen, ihre Entwürfe an vorgefertigte Möglichkeiten anzupassen. Das an sich ist nicht neu – Architektur hat sich stets an die Grenzen der Materialproduktion angepasst. Heute jedoch ist der limitierende Faktor nicht mehr nur das Produkt, sondern das Werkzeug selbst. Zunehmend folgen Gebäude dem, was Software effizient verarbeiten kann, was Skripte leicht bewältigen und was Vorschriften Algorithmen zu interpretieren erlauben.

Gesetzgeber schreiben den rechtlichen Rahmen nicht für menschliches Verständnis um, sondern um maschinenlesbare Logik zu berücksichtigen. Dasselbe geschieht im Entwurf selbst. Der Druck, schneller zu produzieren und eine konstante digitale Präsenz aufrechtzuerhalten, zwingt Architekt:innen, sich auf parametrische Systeme zu verlassen, die wiederum ihre kreativen Entscheidungen prägen. Mehr und mehr wird Architektur nicht von dem definiert, was wir uns vorstellen, sondern von dem, was der Algorithmus berechnen kann.

Das lässt sich mit einer Architektin oder einem Architekten vergleichen, die oder der komplexe organische Formen meidet – nicht aus Mangel an Kreativität, sondern weil parametrische Werkzeuge es nicht erlauben, diese innerhalb der vorgegebenen Fristen effizient zu modellieren. Diese Krise findet auf Branchenebene statt. Wir gestalten unsere gebaute Umwelt nicht aus ästhetischen, funktionalen oder kulturellen Gründen neu, sondern wegen der wachsenden Dominanz automatisierter Entwurfsprozesse.

Von der Krise zur Chance: Der Aufstieg einer zweiten Architektur

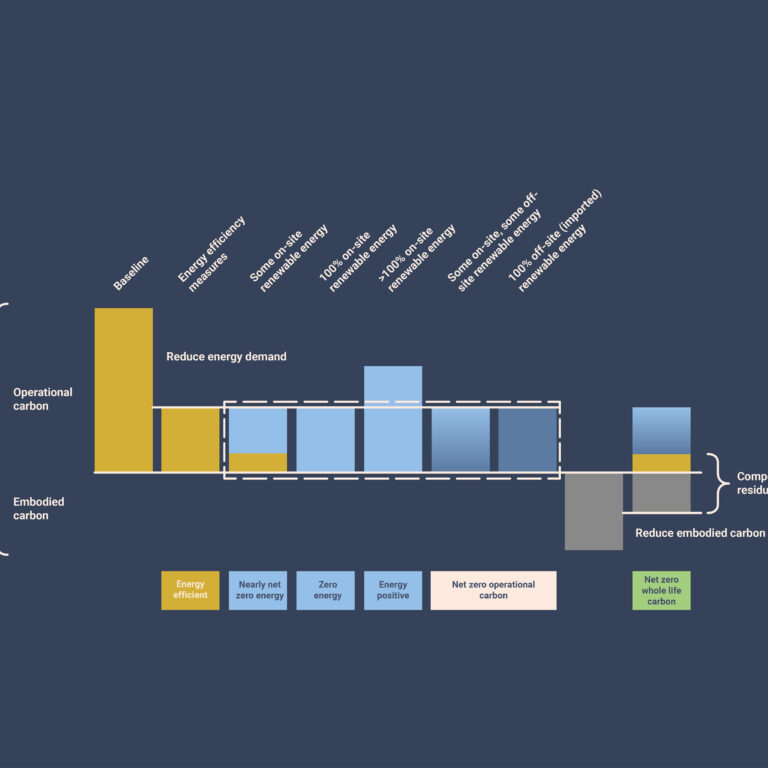

Gleichzeitig müssen wir das Entstehen einer zweiten Architektur anerkennen – der Architektur des digitalen Raums. Die Frage lautet: Wie viele unserer Ressourcen sollen wir dieser zweiten Existenz widmen? Sind wir bereit für die wirtschaftlichen und geistigen Kosten, die mit der Pflege eines digitalen Zwillings lange nach der Fertigstellung eines Gebäudes einhergehen? So wie das Internet, einst ein optionaler Dienst, zu einem unverzichtbaren Teil des täglichen Lebens geworden ist, werden digitale Zwillinge wahrscheinlich zu einem unvermeidlichen Bestandteil der Architektur. Aber haben wir die Kosten – sowohl kreativ als auch wirtschaftlich – des stillen Rückzugs der Architektur wirklich anerkannt?

Unsere Gebäude und Städte werden einander immer ähnlicher, nicht unbedingt wegen einer gemeinsamen menschlichen Vision, sondern aufgrund standardisierter Vorschriften, Nachhaltigkeitsauflagen, Beschränkungen digitaler Werkzeuge und computergestützter Logik. Was wir in diesem Wandel verlieren, ist Vielfalt – nicht nur der Form, sondern auch des Denkens, der Absicht, der Bedeutung.

Die letzte Frage: Evolution oder Irrtum?

Und so kehren wir zur Frage zurück: Machen wir die Architektur wirklich effizienter, oder schaffen wir unnötige Komplexität? Die Zeit wird der einzige wirkliche Erzähler sein. Sie wird zeigen, ob diese Transformation eine Evolution oder ein Irrtum war, ob wir unser Handwerk verbessert oder uns von seinem Wesen entfernt haben. Erst dann werden wir die Folgen der stillen Krise in der Architektur vollständig begreifen.

Architecture has always evolved—it must. The emergence of digital twins is not the future; it is already the present. But what we must realise is that the silent crisis in architecture has brought a shift in the balance—responsibilities, workloads, and creative autonomy have been quietly redistributed. The question is no longer if we accept this shift, but how we respond to it.

Wenn Architektur zu einer losgelösten Übung in digitaler Perfektion ohne Bezug zur materiellen Realität wird oder wenn die Ausführung den Entwurf diktiert, statt ihn umzusetzen, was erschaffen wir dann eigentlich? Und wer führt am Ende die Architektur?

Die Gebäude, die wir hinterlassen, werden uns die Antwort darauf geben.