Im Kontext der globalen Klimaneutralität bleibt die Bauwirtschaft dennoch einer der maßgeblichen Verursacher von CO₂-Emissionen. Damit stellt sich die zentrale Frage: Was macht ein CO₂-freundliches Gebäude im architektonischen Sinne aus? Unter den zahlreichen Begriffen tauchen „Netto-Null-Carbon“ und „Klimaneutralität“ am häufigsten auf – und werden nicht selten verwechselt. Auch wenn sie ähnlich klingen, bezeichnen sie in der Praxis unterschiedliche Ansätze. Für Architektinnen und Architekten geht es daher nicht nur um Terminologie, sondern darum, die richtigen Zielsetzungen für Planung und Kommunikation mit Auftraggebern zu definieren.

Klimaneutralität und Netto-Null-Carbon

"Klimaneutralität" bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen dem Ausstoß von Kohlenstoff und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Senken herzustellen. Fachleute bezeichnen den Prozess der Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre und dessen Speicherung als Kohlenstoffsequestrierung (European Parliament, 7.9.2022). Folglich bezieht sich dieser Zustand in der Regel auf eine bestimmte Phase, und Gebäude können nach einer gewissen Zeit wieder in diesen Zustand zurückkehren.

"Netto-Null-Carbon" bedeutet hier Netto-Null-Emission, also Treibhausgasemissionen (GHG) so weit wie möglich auf null zu reduzieren. Darüber hinaus nehmen Ozeane und Wälder die verbleibenden Emissionen aus der Atmosphäre wieder auf (European Parliament, 7.9.2022). Um die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten – wie es das Pariser Abkommen fordert – müssen die Staaten ihre Emissionen bis 2030 um 45 % senken und bis 2050 Netto-Null erreichen. Der Fokus liegt daher darauf, alle Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Restemissionen durch zwei Prozesse wiederaufzunehmen.

Netto-Null-Gebäude und Netto-Null-Carbon-Gebäude

Der Begriff Netto-Null-Gebäude beschreibt ein Gleichgewicht bei null und kann als Ausgangspunkt für die Forschung in verschiedenen Bereichen dienen. Dazu gehören Netto-Null-Energie, Netto-Null-Wasser, Netto-Null-Abfall und Netto-Null-Carbon. Innerhalb dieser Gruppe stellen insbesondere Netto-Null-Carbon-Gebäude einen speziellen Typ dar.

LEED definiert ein "Netto-Null-Carbon-Gebäude" als ein hocheffizientes Gebäude, das eine Nullbilanz der betrieblichen Kohlenstoffemissionen erreicht. Solche Gebäude erzeugen daher vor Ort oder beschaffen außerhalb genügend kohlenstofffreie erneuerbare Energie, um ihren jährlichen Betriebsenergiebedarf zu decken (Architecture 2030, 2016).

Unterdessen bezieht sich das Konzept von Null-Carbon auf hocheffiziente Gebäude, die vollständig mit 100 % erneuerbaren Energiequellen betrieben werden und fossile Brennstoffe ausschließen (WorldGBC, World Green Building Council, n.d.).

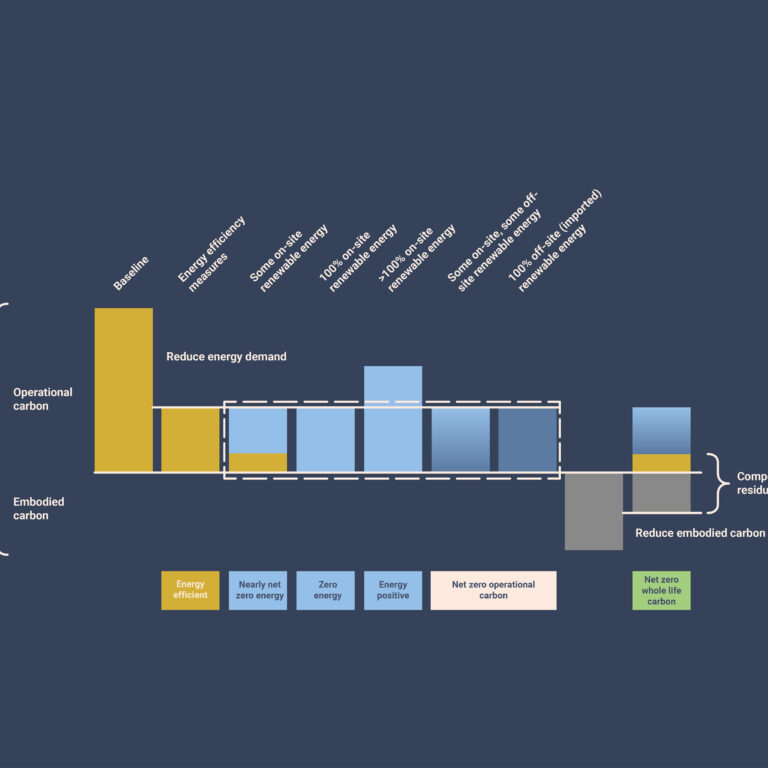

Der World Green Building Council ist der Ansicht, dass die Messung des Kohlenstoffausstoßes eines Gebäudes und das Ziel, den gesamten Energiebedarf sowohl durch vor Ort als auch extern erzeugte erneuerbare Energiequellen zu decken, eine realistischere und umfassendere Methode darstellt, um die Auswirkungen eines Bauprojekts auf die Umwelt zu bewerten. Dies trägt auch dazu bei, die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Dabei werden zwei Aspekte hervorgehoben: hohe Effizienz als Grundlage und eine Nullbilanz der Kohlenstoffemissionen als Ergebnis. Als goldene Regel für die Erreichung von Netto-Null gilt für Architektinnen, Architekten und Planende stets: Maßnahmen zur Reduktion des Energiebedarfs haben Vorrang. So wird sichergestellt, dass Gebäude eine hohe Effizienz erreichen.

Der World Green Building Council erkennt an, dass Netto-Null-Energie-Gebäude – also Gebäude, die 100 % ihres Energiebedarfs vor Ort erzeugen – in den meisten Fällen nicht realisierbar sind. Stattdessen sollten Planende Netto-Null-verkörperten Kohlenstoff im Rahmen eines ganzheitlichen Lebenszyklus-Ansatzes zur Kohlenstoffreduktion anstreben. Dies umfasst auch Netto-Null-betriebliche Emissionen. Daher ist eine Netto-Null-Carbon-Vision, die sowohl den Zeitwert der Kohlenstoffemissionen aus Materialien und Bauprozessen berücksichtigt als auch die Rolle von Kompensationen bei der Übergangsgestaltung anerkennt, weitaus angemessener. Folglich benötigen politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie Branchenführerinnen und -führer diesen Ansatz im großen Maßstab, um die dringenden und erheblichen Emissionsminderungen zu erreichen, die zur Einhaltung der IPCC-Vorgaben erforderlich sind.

Es gibt zwei zentrale Leitprinzipien:

- Netto-Null-betrieblicher Kohlenstoff bedeutet, dass Planende die jährlichen Kohlendioxidemissionen aus dem Gebäudebetrieb durch hohe Energieeffizienz reduzieren. Die vollständige Versorgung erfolgt über erneuerbare Energiequellen vor Ort und/oder außerhalb. Die Emissionen müssen auf ein Niveau gesenkt werden, das mit der Erreichung von Netto-Null auf globaler oder sektorspezifischer Ebene innerhalb der 1,5-°C-Pfade vereinbar ist. Zudem müssen Planende alle verbleibenden Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, durch Kohlenstoffentnahmen neutralisieren.

- Netto-Null-Gesamtkohlenstoff bedeutet, dass Planende den vorgelagerten Kohlenstoff sowie weiteren verkörperten Kohlenstoff über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg reduzieren. Zudem berücksichtigen sie den Netto-Null-betrieblichen Kohlenstoff. Diese Emissionen müssen auf ein Niveau gesenkt werden, das mit der Erreichung von Netto-Null auf globaler oder sektorspezifischer Ebene innerhalb der 1,5-°C-Pfade vereinbar ist. Darüber hinaus müssen alle verbleibenden Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, durch Kohlenstoffentnahmen neutralisiert werden. Das Vorantreiben von Netto-Null-Gesamtkohlenstoff, betrieblichem Kohlenstoff und verkörpertem Kohlenstoff bildet zwei wesentliche Teile der Kohlenstoffkriterien, die eine Nullbilanz erreichen sollen.

Abschließend ist die Unterscheidung für die architektonische Praxis entscheidend. Die Planung auf Netto-Null-Carbon bedeutet, von Beginn an erneuerbare Energien, passive Designstrategien und effiziente Systeme zu integrieren. Die Verfolgung von Klimaneutralität hingegen umfasst einen breiteren strategischen Rahmen: die Wahl nachhaltiger Materialien, verantwortungsvolle Lieferketten und die Zusammenarbeit mit Auftraggebern bei Kompensationsinvestitionen. Ein Missverständnis dieser Begriffe kann zu Unklarheiten in Verträgen, fehlgeleiteten Erwartungen oder sogar Vorwürfen des „Greenwashings“ führen. Klare Kommunikation stellt sicher, dass Projekte sowohl in der Leistung als auch in der Glaubwürdigkeit überzeugen.

Literaturverzeichnis

- European Parliament (2019). What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050? News | European Parliament, 10 March. Updated 7 September 2022. Archived from the original on 9 January 2023. Verfügbar unter: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 (Abruf am: 10. Mai 2023).

- European Parliament (2022). What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050? News/Society. Available at: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 (Abruf am: 10. Mai 2023).

- European Parliament (n.d.). What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050? Verfügbar unter: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-205 (Abruf am: 10. Mai 2023).

- U.S. Green Building Council (n.d.). Net Zero. Verfügbar unter: https://www.usgbc.org/about/priorities/net-zero (Abruf am: 10. Mai 2023).

- Architecture 2030 (2016). Zero-Net-Carbon: A New Definition. Research & Analysis. Verfügbar unter: https://architecture2030.org/zero-net-carbon-a-new-definition/ (Abruf am: 10. Mai 2023).

- World Green Building Council (n.d.). Commitment Glossary. Verfügbar unter: https://worldgbc.org/thecommitment/commitment-glossary/ (Abruf am: 10. Mai 2023).

- World Green Building Council (n.d.). What is a Net Zero Carbon Building? Verfügbar unter: https://worldgbc.org/advancing-net-zero/what-is-a-net-zero-carbon-building/ (Abruf am: 10. Mai 2023).