Weltweit haben Staaten ihre eigenen Zeitpläne für die Klimaneutralität festgelegt – 2045, 2050, 2060. Jeder Wirtschaftssektor wird durch diesen globalen Wandel neu geprägt, und die Bauwirtschaft, verantwortlich für nahezu 40 % der weltweiten CO₂-Emissionen, steht dabei im Mittelpunkt.

Im Jahr 2006 startete Architecture 2030, gegründet vom Architekten Edward Mazria, die Initiative The 2030 Challenge – ein klarer Aufruf an den globalen Bausektor, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Das American Institute of Architects (AIA) übernahm dieses Ziel als AIA 2030 Commitment und setzte sich damit zum Ziel, dass alle Neubauten und größeren Sanierungen in den Vereinigten Staaten bis 2030 keine betrieblichen CO₂-Emissionen mehr verursachen. Diese Frist ist längst nicht mehr fern – 2030 liegt weniger als eine Entwurfsgeneration entfernt. Was also können Architekten in diesem Kontext tatsächlich tun?

Der Wandel hin zur Klimaneutralität verändert jede Branche. Für die Architektur ist die Verantwortung enorm – Gebäude sind für nahezu 40 % der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich und machen damit die Planung selbst zu einer Form des Klimaschutzes.

Sanierung des Bestands

Der Weg zur Klimaneutralität beginnt nicht mit dem Neubau, sondern mit den Gebäuden, die bereits existieren. Mehr als die Hälfte der Bauten, die unsere Städte im Jahr 2050 prägen werden, steht schon heute. Ihre Sanierung ist daher eine der wirkungsvollsten Klimaschutzmaßnahmen, die Architekt:innen ergreifen können.

Die Verbesserung der Gebäudehülle – durch optimierte Wärmedämmung, Luftdichtheit und hochleistungsfähige Verglasungen – verringert Wärmeverluste und senkt den Energiebedarf. Durch die Nachrüstung von Fassaden und Dächern können zudem erneuerbare Energiesysteme wie Photovoltaikmodule oder Solarkollektoren integriert werden, wodurch bestehende Flächen zu aktiven Energiequellen werden. Im Inneren führt der Austausch veralteter Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungssysteme durch energieeffiziente Technologien, kombiniert mit intelligenten Steuerstrategien, zu einer weiteren Reduktion der betrieblichen Emissionen.

Ebenso wichtig ist die Wiederverwendung und Transformation bestehender Strukturen. Die adaptive Weiternutzung bewahrt das in den Materialien gespeicherte graue CO₂ und verlängert die Lebensdauer von Gebäuden mit kulturellem oder räumlichem Wert. Selbst partielle Eingriffe – etwa die Umgestaltung von Grundrissen für neue Nutzungen oder die Verbesserung des Tageslichteintrags – können erhebliche ökologische Vorteile bringen.

Für Architekten ist die Sanierung weit mehr als eine technische Instandsetzung – sie ist eine Form von gestalterischer Intelligenz. Sie schlägt die Brücke zwischen Tradition und Innovation und verbindet das Gedächtnis der gebauten Umwelt mit der Dringlichkeit einer kohlenstoffarmen Zukunft.

Neubauten im Zielkontext eines ganzheitlichen Netto-Null-CO₂-Lebenszyklus

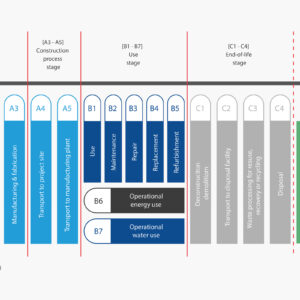

Die CO₂-Performance eines Gebäudes muss über alle Lebenszyklusphasen hinweg bewertet werden – von der Materialproduktion und dem Bau über den Betrieb bis hin zu Rückbau und Wiederverwendung. Auch wenn der Einfluss von Architekten während der Bauphase begrenzt ist, haben ihre frühen Entwurfsentscheidungen einen erheblichen Einfluss auf drei zentrale Aspekte: graues CO₂, betriebliche Emissionen und das Potenzial für zirkuläre Wiederverwendung.

1. Graues CO₂ – Materialien und Konstruktion

Die Emissionen, die durch die Gewinnung, Herstellung und den Transport von Materialien entstehen, machen häufig nahezu die Hälfte der gesamten Lebenszykluswirkungen eines Gebäudes aus. Architekten können diese Auswirkungen mindern, indem sie CO₂-arme Materialien wie Holz, Recyclingstahl oder klinkerreduzierten Beton bevorzugen; durch die Vorgabe von regionaler Beschaffung und modularer Vorfertigung den Transport- und Abfallaufwand reduzieren; und in enger Zusammenarbeit mit Tragwerksplanern die Materialmassen optimieren und überflüssige Volumina vermeiden. Mit Materialintelligenz zu entwerfen bedeutet, zu verstehen, dass jeder Kubikmeter Beton oder Stahl eine langfristige CO₂-Folge mit sich trägt.

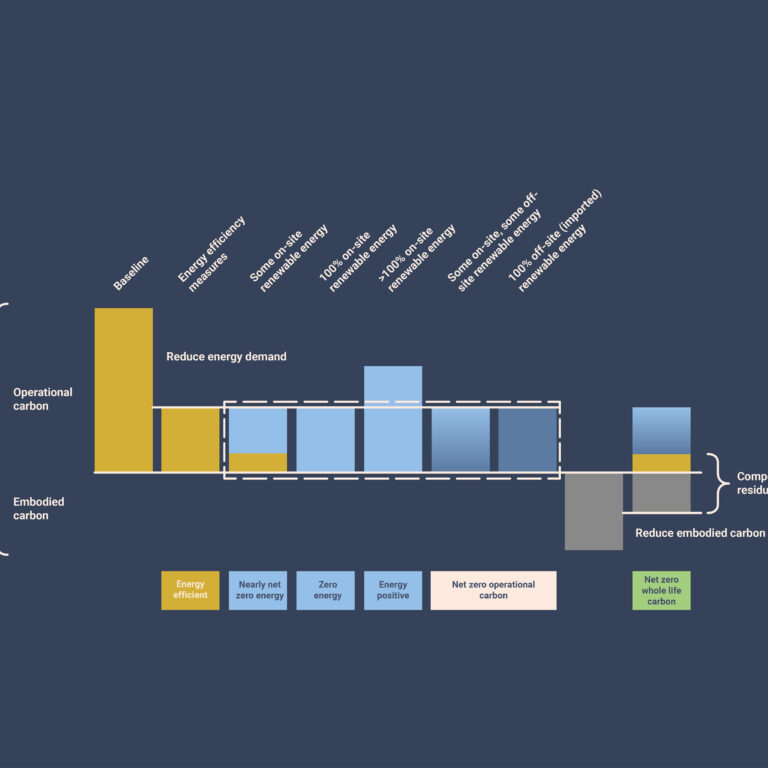

2. Betriebliche Emissionen – Nutzung und Performance

Sobald ein Gebäude in Betrieb ist, dominieren die betrieblichen Emissionen – also jene, die durch Heizung, Kühlung, Beleuchtung und technische Ausstattung entstehen. Architekten können diese Emissionen durch passive Entwurfsstrategien, hochleistungsfähige Gebäudehüllen und die Integration erneuerbarer Energiesysteme beeinflussen, die es dem Gebäude ermöglichen, einen Teil seines Energiebedarfs selbst zu decken. Entscheidungen über Orientierung, Fassadengestaltung und Verschattungsstrategien in der frühesten Entwurfsphase bestimmen einen Großteil des zukünftigen Energieverbrauchs.

3. Zirkularität – Wiederverwendung und Adaptierbarkeit

Das Planen mit Adaptierbarkeit und Rückbaubarkeit stellt sicher, dass Materialien und Konstruktionen am Ende der Lebensdauer eines Gebäudes wiederverwendet statt abgebrochen werden können. Reversible Details, modulare Verbindungen und flexible Grundrisse ermöglichen es Gebäuden, sich an veränderte Nutzungen anzupassen, ihre Lebensdauer zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Zirkuläres Design versteht Nachhaltigkeit als Kontinuität – es verwandelt Architektur von einem linearen Prozess des Verbrauchs in einen regenerativen Kreislauf von Nutzung, Transformation und Erneuerung.